자식이 잘못은 하면 올바른 길로 보내기 위해 (때로 다소 가혹하게 느껴지는) 벌을 주어야만 하는게 진정한 부모인데, 그런 부모의 마음을 이해하는 것은 어른이 된 후에나 가능하다. 그게 부모님 살아생전이면 그나마 다행이겠지. 지난주에 봤던 영화 Beautiful Boy 의 경우에도 그렇고, 들이는 노력에 따라서 결과가 보장되지 않는 많은 일들중의 하나가 자식 키우는 일. 자식을 낳아 키우는 부모들은 (스스로 인식하지 못한채) 엄청난 도박을 하는 것이라는 생각이 든다. 그나저나 나는 이런 영화가 (7년 전에) 출시되었다는 사실을 모르고 있었다.

Category: 영화, TV 및 공연

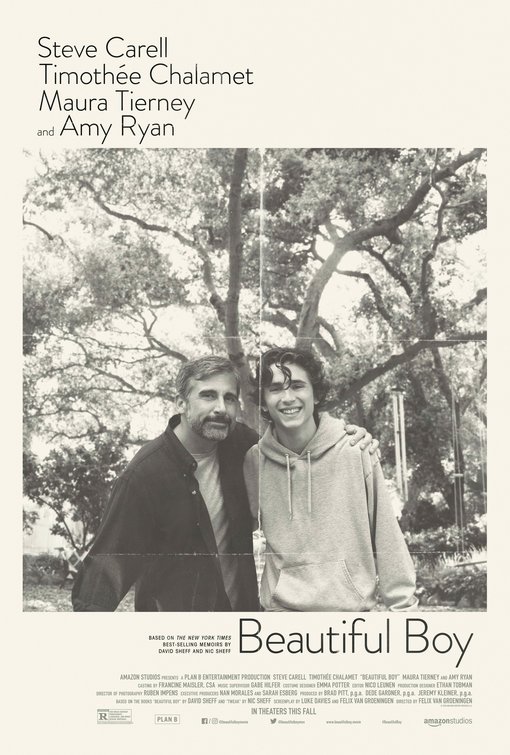

Beautiful Boy

아들의 약물 중독으로 고통받은 부자가 (각자 1편씩) 함께 쓴 회고록을 바탕으로 만든 영화다. 재활원을 드나들기를 수차례, 엄마와 후원자의 도음으로 1년 넘게 끊었다가도 한 방에 다시 나락으로 빠져버린다. 자신의 노력으로는 아들을 구할 수 없다는 사실을 깨닫고(?) 포기했던 아빠는, 아들이 약물과다복용으로 죽음의 문턱을 다녀온 후 다시한번 아들을 구하기 위해 노력한 듯하다: (여전히 힘들지만) 8년동안 약물 끊은 상태를 유지하고 있다는 메시지를 전하며 영화는 끝이난다. 중독은 중독자들 본인뿐만아니라 죄없는(?) 그 가족들까지 엄청난 고통을 겪는 진짜 무서은 질병인것 같다. 돈벌겠다고 여러사람의 인생을 망치는 저런 약을 불법적으로 파는 인간들 진짜 싫다.

Little Fires Everywhere

Shooter

2007년에 개봉된 제법 오래된 영화라 별 기대없이 봤는데 나름 재미있었다. (물론 얼마나 현실적으로 가능한 일인가 하는 의구심은 버려야 한다.) 이익을 위해서 수많은 무고한 사람들을 무참히 죽이고, 애국심 넘치는 사람들을 도구로 사용하는 나쁜 정치인들. “Yesterday was about honor. Today is about Justice.” 라는 태그라인에 걸맞게, 법대로 하자면 처벌하기 어려운 그들을 뛰어난 사격술과 전투력으로 처벌을 해버리는 독특한 결말을 보여준다. 그런 나쁜 인간들이 겁나 많아서 그중에 한두명 처리한다고 해서 해결되지 않는다는게 문제다.

The Banker

Picture a Scientist

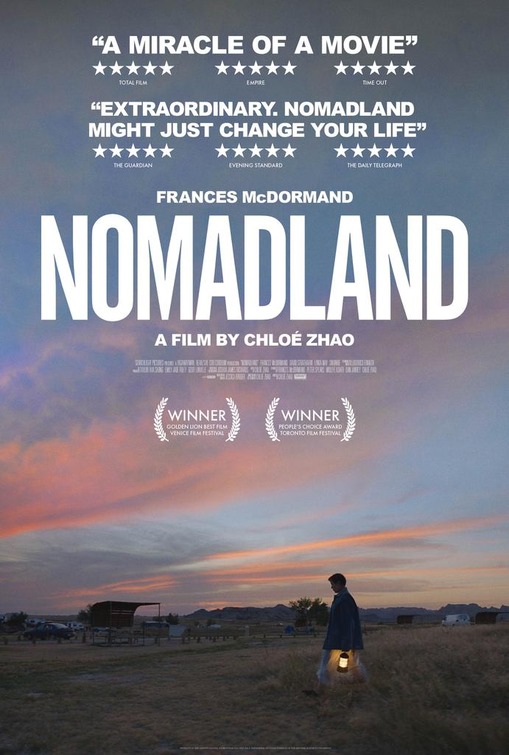

Nomadland

The Irishman

돈과 권력의 뒤에는 언제나 알고보면 거대하지만 잘 드러나지 않는(?) 범죄조직이 있게 마련인가보다. 실제로 일어났던 범죄조직의 역사(?)에 기반하여 만든듯 하여, 케네디 대통령 암살사건도 범죄조직과 연관이 되는 건가하는 의문이 들었다. 나이가 들수록 인생이 허무하다는 생각을 자주하게 되는데, 자신이 속한 (범죄)조직을 위해 한평생 나름대로 열심히 살았던 주인공은 인생의 끝자락에 막역했던 (보스이자) 친구와도 사랑하는 딸과도 함께하지 못하게 된다. 세시간 반에 달하는 러닝타임 때문에 벼르고 벼르다가 봤는데, 너무 재미있고 추천하고 싶은 정도는 아니지만 볼만은 하다.

Paterson

뉴저지의 패터슨이라는 도시의 패터슨이라는 성을 가진 버스운전기사의 일주일을 보여준다. 주말빼고 월화수목금 엄청 규칙적이고 똑같아 보이는 일상에, 하양까망을 좋아하는 다소 철없어 보이는 아내와 틈틈히 비밀공책에 적어내려가는 시가 삶의 의미를 더한다. 나도 제법 규칙적인 삶을 사는데 패터슨 아저씨에게는 비할바고 못된다. 자극적인 영화들에 길들여진 나는 보는 내내 교통사고라도 나는건 아닌지 괜히 마음이 조마조마. 석사마치고 대학원 선배의 벤처회사에서 일하던 시절 더운여름에, 하루일과를 마치고 자취방에서 TV 보면서 마셨던 콜라의 시원함에 행복했던 마음을 떠오르게 만든 영화였다. 인생 뭐 있나?

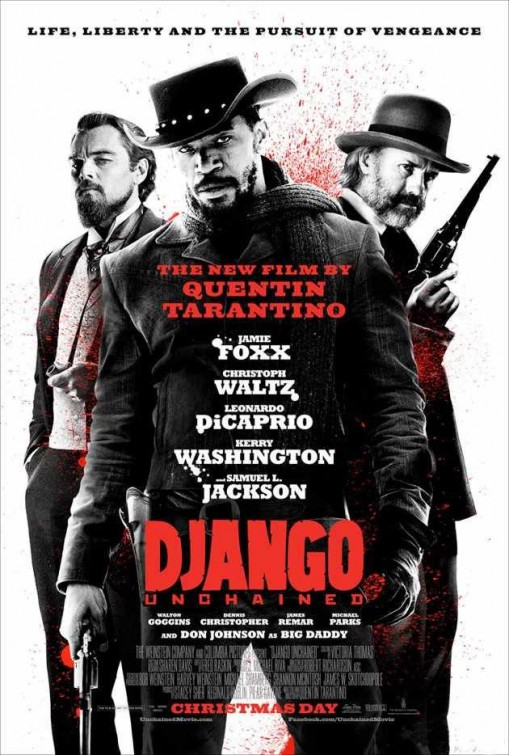

Django Unchained

어려서 좋아했던 장고라는 영화와 혹시라도 관련이 있나 싶었는데, 서부 총잡이였다는 것과 나중에 총을 제대로 쏘기 힘들만큼 손이 망가졌던것 같은 어렴풋한 기억만 있어서 비교가 불가능했다. 영화시작후 쿠엔틴 타란티노가 감독했다는 사실을 깨닫고 보지말까하고 5초정도 고민했는데 IMDB 평점이 좋았던지라 그냥봤다. 역시나 격하게 피로 물들이는 장면들이 몇차례 있었지만 배우들의 연기도 뛰어나고 전체적으로 재미있어서 2시간 45분에 달하는 러닝타임이 지루하지 않았다. 사람이 다른 사람을 지배하고 소유하는 세상은 진짜 갑갑하다. 총기소유는 싫은데 이런 영화에서 총잘쏘는 주인공이 멋진건 참 아이러니.